職場のメンタルヘルス

精神科産業医としての取り組み

昨今、職場のメンタルヘルスが問題になることが増えています。長く休職する方の約7割にメンタルヘルスの問題が隠れており、精神疾患の労災認定の請求件数、認定件数も急激に増加しています。「産業医はいるが、メンタルヘルスは専門外で対応に困っている」という声もよく耳にします。

当院では「精神科医であり、かつ産業医でもある」という特徴を活かして、職場のメンタルヘルス問題にも積極的に取り組んでいます。個別の問題に対応するだけでなく、産業保健スタッフへの指導、予防的な取り組み、パワーハラスメント対策まで、対応すべき問題は多岐に渡ります。「産業医は選任しているので、メンタルヘルスの問題だけ相談したい」といったご相談も承ります。

休職の原因

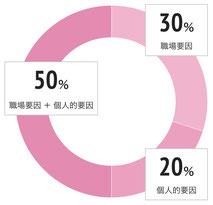

休職に至るにはさまざまな原因があります。業務上のこと、職場の人間関係、異動や昇進、そして個人的なこと(子どもの問題、親の介護の問題、金銭の問題など)が挙げられます。職場のみに原因があるケースは約3割で、直接的、間接的に個人的な要因が休職に影響するケースは、全体の7割にのぼります。つまり、業務上の問題を無くすだけでは、休職を防ぐことはできません。表からは見えにくい、個人的な要因による休職にも、対処する必要があります。

休職前の症状

休職前に職場で感じることが多い症状として、以下の6つが挙げられます。このような症状でお悩みの方がいらっしゃいましたら、早めにご相談ください。

- 心の不調(不安・不眠・あせり)

- からだの不調(頭痛・腰痛・肩こり)

- 負の感情(孤独感・人に会いたくない)

- 行動の変化(出勤中に引き返す・無断欠勤)

- 業務への影響(集中力の低下・ミスの増加)

- 考え方の変化(自分は嫌われている・能力がない)

ストレスチェック

本来の目的

労働安全衛生法により、従業員が50人を超えるすべての事業所において、ストレスチェック制度が義務化されています。しかし、ストレスチェック制度について誤解されているケースが多くみられます。ストレスチェック制度は、それ自体が目的ではありません。単なる問診票検査でもありません。

ストレスチェック制度の中心は、医師による面接です。さらにその後、事後措置まで丁寧に行うこと、そしてメンタルヘルスの不調を未然に防ぎ、職場環境の改善、ひいては業績向上までつなげることが、ストレスチェック制度の本来の目的です。この制度の有効な活用のためには、職場のメンタルヘルスに関する専門的な見識とスキルが必要となります。

ストレスチェックを実施しています

ストレスチェック 実施 ➡ データ処理 ➡ 医師面接 ➡ 事後措置まで、包括的にサポートいたします。

企業の規模、サポート内容によって金額が変動いたしますので、詳細はお問い合わせください。

パワーハラスメント対策

職場のパワハラの影響は深刻です

職場は、私たちが人生の中で多くの時間を過ごす場所です。そこで起こるパワーハラスメントは、社員や企業にとって深刻な影響を及ぼします。職場のパワーハラスメントは、受ける人だけの問題ではありません。パワーハラスメントを行った人にとっても、社内での居場所を失うことになりかねず、懲戒処分や訴訟のリスク、家族関係の崩壊にもつながります。まわりの社員は、パワーハラスメントの事実を知ることで、仕事への意欲が低下してしまう可能性があります。そうなると、職場全体の生産性にも関わってきます。企業にとっても、業績悪化や人材流出のリスクを抱えることになります。裁判で使用者としての責任を問われることもあり、企業のイメージダウンにつながりかねません。

パワハラ対策で行う7つのこと

実効性のあるパワーハラスメント対策を行うためには、次の7つを同時に行う必要があります。職場の現状を踏まえて、職場のパワーハラスメントを予防するための取り組みを、包括的にサポートいたします。パワーハラスメントを受けてメンタルヘルスの不調を抱えている社員がいる場合は、個別に面談などの対応も承っております。

- トップメッセージを出す

- 社内ルールを決める

- 社内アンケートで実態を把握する

- 社員を教育する

- 社内に取り組みを周知する

- 相談や解決の場を設置する

社外相談窓口の設置

社内の相談窓口が機能しないことがあります

職場でのストレスや問題が原因で離職する場合、社内の相談窓口だけでは十分に対応できないことがあります。特に、パワハラの加害者が上司である場合、社内で相談することに抵抗を感じる従業員が多いのが現実です。勇気を持って相談しても、どこかで問題が握り潰されてしまうケースが少なくありません。また、家族の看病など仕事外の事情が原因で離職を考える場合、社内でそれを話すことが難しいこともあります。

社外相談窓口の必要性

こうした問題に対処するためには、社外相談窓口の設置が非常に重要です。社外の専門家に相談することで、従業員は安心して自分の状況を伝え、適切なサポートを受けることができます。企業としても、従業員のメンタルヘルスを守るための重要な取り組みとなります。社外相談窓口を設置する場合、相談を受けるスタッフの質の担保も必要となります。サポートの詳細についてはお問い合わせください。